Victor

2024-09-27

這裏,充滿詩意與時間的流動感,彷彿帶領我們走進了金門「山后18間」的古老聚落,在這裡,時間仿佛緩緩停滯,過去與現在交織在一起,創造出一種獨特的靜謐氛圍。

在這片燕尾脊與瓦花牆的傳統建築中,古私塾裡傳來的書聲似乎仍在耳邊迴盪,彷彿可以看見光緒年間王姓族人與後世遊客共同穿梭於這些古老的巷弄間。朵朵白雲在湛藍的天空中漂浮,與燕尾翹角的屋頂交相輝映,仿佛天地間的對話。

當明月自海面升起,銀白的光芒灑滿整個「海珠堂」時,庭院中似乎可以感受到一種無形的連結。古今的界限在這一刻模糊不清,無論是前來的遊客還是過去的祖先,都在這片寧靜的光輝中共享同一輪明月。天涯共此時,似乎訴說著一種永恆不變的情感聯繫,無論時代如何變遷,這片古老的土地和海上明月都在靜靜見證著人類的生活與故事。

這種時光交錯的場景讓人不禁感嘆,歷史與當下在這裡相遇,成為一幅不可言喻的美景,你的描述引發了無限的想像與共鳴。

金門山后民俗文化村即山后村,也是當地習稱的“十八間”,為18棟閩南古厝組成的聚落,乃清光緒2年(1876年)旅日僑領王氏~王國珍及王敬祥敬祥父子,建造給族人居住的華屋,包括16棟二落大厝、一棟三落大厝及1棟王氏宗祠,當時特聘唐山師傅施工建造,歷時25年完工,建材來源遠至山西;至今古厝仍大致維持舊貌,為金門傳統民居的代表。其中還規劃禮儀,喜慶、武館等主題館,展出先民文物,幫助遊客深入金門歷史。

海盗猖獗,建築多以安全防禦做最大的考量,瓦花牆設計亦然。因保存完整,目前已成古裝劇或民國戲取景的場景之一⋯⋯

「瓦花牆」是傳統閩南建築中的一種獨特牆面裝飾,通常用來點綴住宅外牆,具有文化和美學價值。瓦花牆的名稱源自於其使用破碎或完整的瓦片排列而成的裝飾,這些瓦片透過精心設計,排列成各種幾何圖案、花卉圖案或吉祥符號,象徵著美好祝福和吉祥寓意。

這種裝飾手法除了美化建築,還具備一定的實用功能。瓦片本身可以增強牆面的防水性和耐用性,並且有助於保持牆體的通風透氣。在金門、福建等地,瓦花牆是歷史建築的標誌性元素之一,尤其是在傳統民居中常見,象徵著居民的審美情趣與文化傳承。

在這些古老的瓦花牆前,歷史仿佛被細細雕琢,歲月的痕跡與這些繁複的瓦片圖案交織在一起,訴說著一個個家族的故事與生活的點滴。瓦花牆不僅是一種建築技藝的體現,更是一種傳承與記憶的載體。

金門「山后十八間」介紹

「山后十八間」位於金門縣金沙鎮的山后民俗文化村,是金門保存最完整的古厝聚落之一。這十八間閩南式古厝,建於清朝末年,由旅日僑胞赴日經商致富的王國珍及王敬祥出資興建興建,整齊排列於斜坡上,俯瞰著金門海岸,形成壯觀的「十八間」景象。

特色亮點:

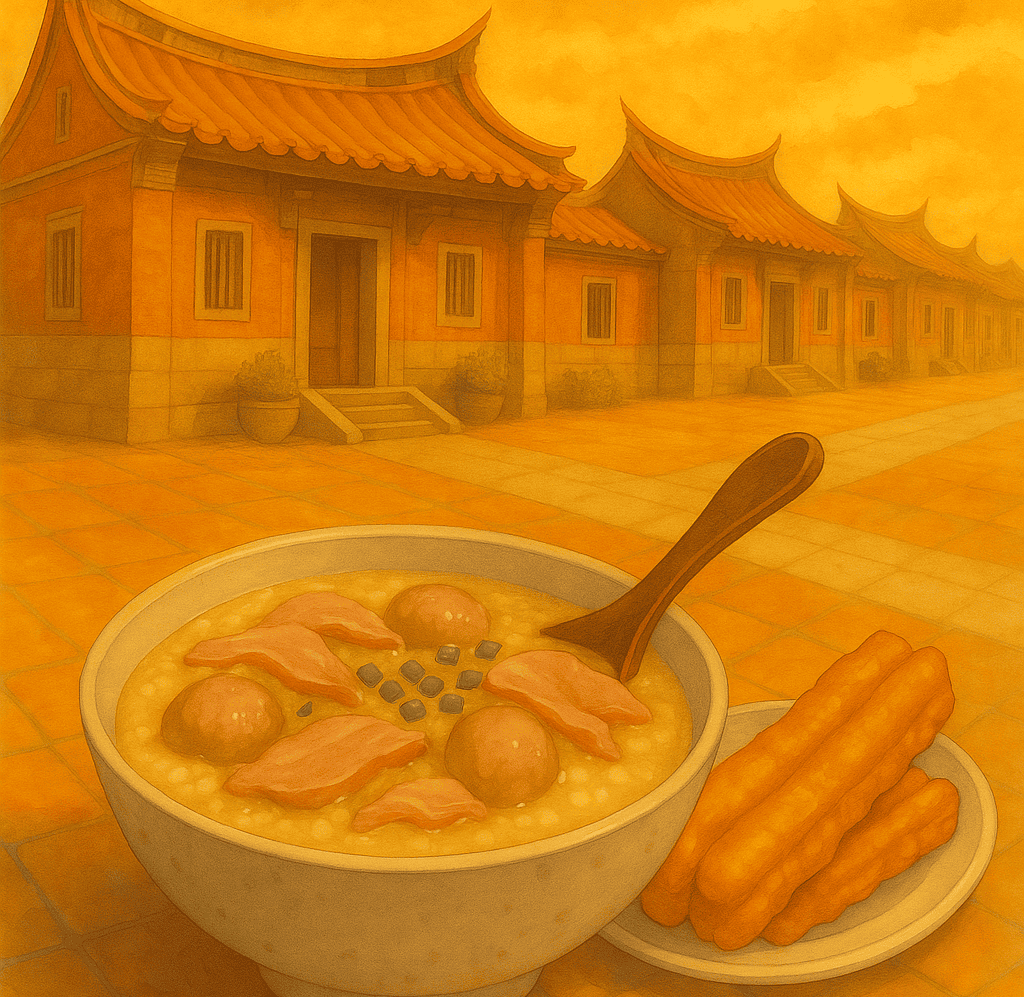

來到山后十八間,不僅可以感受古厝的靜謐與歷史,也能品嚐金門在地美味,以下為周邊推薦美食:

金門靠海,新鮮石蚵仔肥美,在地小吃攤常見。

酥炸蚵嗲外脆內嫩,是午後點心首選。

金門特色早餐,以大骨熬煮數小時,口感綿密滑順。

可加入豬肝、皮蛋、花生等配料,溫潤好吃。

來金門不能錯過的庶民美食。加入香腸、蛋、青菜拌炒,再灑上辣椒醬,鹹香夠味。

金門高粱酒入菜,雞肉鮮嫩有酒香。

高粱香腸則是當地特產,外脆內多汁。

傳統節慶點心,使用在地花生內餡與糯米製成。 香Q彈牙,是伴手禮好選擇。

網址: http://tour.kinmen.gov.tw/chinese/山后民俗文化村